En Insulinde, les nomades de la mer écument les derniers recoins maritimes de l’archipel indonésien, mais aussi malais et philippin. Ils portent divers noms : Orang Laut, ou « gens de la mer » en indonésien et en malais, est l’appellation générique (comme pour le terme de sea gypsies en anglais). La plupart du temps, toutefois, on les nomme les Badjo ou encore les Bajau, en fonction surtout des lieux et des territoires maritimes qu’ils fréquentent. Si leur mode de vie reste en partie nomade, il est résolument en sursis et menacé de disparition, et cela est déjà le cas en maints endroits de l’archipel. Au nombre de quelques centaines ou de quelques milliers, mais les données chiffrées peuvent varier considérablement en fonction des critères adoptés. Il reste que leur population authentiquement nomade s’est réduite drastiquement au fil du temps. Leur survie passe en général par la sédentarisation, de gré comme de force, sous l’impulsion des autorités en place.

Ces diverses composantes de gens de la mer naviguent, habitent chichement ou simplement survivent, sur le littoral oriental de la grande île de Sumatra, dans les îles voisines et sur les côtes des îles de Bangka et de Belitung. Ils sont également présents aux abords de Bornéo, et surtout autour de Sulawesi – au nord en particulier – et dans l’archipel des Moluques. Les liens avec les Bajau des Philippines semblent assez évidents tandis que ceux entretenus notamment avec les Moken de Thaïlande restent nimbés de mystère. Les traces historiques manquent cruellement mais on sait toutefois que jadis, les Badjos parcouraient les mers, reliant certainement l’Océan Indien au Pacifique Sud.

Passons un instant au nord de l’Insulinde. En Thaïlande, on compte trois principaux groupes de nomades maritimes : les Moken, les Moklen et les Urak Lawoi. Les Moken restent relativement nomades de nos jours et leur origine se trouverait sur les îles Andaman et Nicobar, entre l'Inde et la Birmanie. Ils résident en général dans les îles du nord de Phuket et dans la province de Phang Nga. Pour leur part, les Urak Lawoi et les Moklen se sont installés sur les côtes. On remarque que les Moken de Birmanie et de Thaïlande ne doivent pas être confondus avec les Moklen du littoral et des îles voisines qui, en grande partie, se sont déjà sédentarisés. Souffrant d’une forte discrimination à leur égard, les Moken ne sont parfois pas reconnus comme de véritables citoyens thaïlandais. Sujets de seconde zone, le système éducatif leur est alors interdit tout comme le fait de posséder des terres. Dans le coin de Phuket, la mise en tourisme des nomades et semi-nomades est de plus en plus inquiétante. En Birmanie, les Moken sont désignés sous les noms de Selung, Salone ou encore Chalome. On trouve aussi des nomades de la mer un peu partout ailleurs en Asie, voire jusqu’en Afrique, comme par exemple avec les pêcheurs Vezo, dispersés le long des rives de Madagascar.

Si on ne connaît pas l’histoire ou l’origine précise des nomades de la mer, les voyageurs occidentaux attestent de leur présence dès leurs premiers écrits à peine débarqués dans la région. Ainsi, Magellan qui, en 1521, mentionne déjà les Bajau du sud des Philippines. Les Badjo (indonésiens) et les Bajau (philippins) sont en réalité issus du même groupe de base mais leurs espaces maritimes ont différé et diffèrent toujours. Le flou (ou plutôt la flexibilité) est la norme ce qui finalement correspond fort bien à un esprit nomade digne de ce nom. En quelque sorte, les Badjos et leurs homologues asiatiques sont les précieux témoins des anciennes migrations qui sont à l’origine du peuplement de l’Asie du Sud-Est. Leurs derniers représentants ont quitté leur embarcation, leppa ou autre, pour se fixer à terre. Un sacrifice pour beaucoup mais c’est le prix de la survie de tout un peuple. Avec une réputation commode mais usurpée de « pirates d’Asie », tout comme d’ailleurs les Bugis (qui sont aussi de fiers marins de la région), le gouvernement indonésien a tout mis en œuvre pour sédentariser ces nomades qui allaient se promener comme ils voulaient… La lutte contre la piraterie internationale fut le prétexte pour en finir avec ce mode de vie nomade et marin qui dérange tant les pouvoirs bien figés.

Les Badjos, pour certains franchement sédentarisés, restent néanmoins tout le temps en contact avec le milieu marin, et ils savent que s’ils devaient fuir, c’est par la mer qu’il faudrait partir... Leur destin n’est pourtant pas de fuir mais de survivre ; autrefois, ce sont les religions monothéistes ou l’esclavage qui les menaçaient en premier chef, de nos jours le danger provient davantage des pressions politiques et de la disparition des territoires traditionnels de pêche, voire des rivalités avec les autres communautés partageant désormais leur espace de vie.

Un intéressant film-documentaire, diffusé sur Arte et intitulé Badjo Lau, les hommes pirogues (2006), suit le parcours journalier de Sans Sang, un pêcheur badjo d’Indonésie. Le poisson séché représente ici la véritable denrée locale et plusieurs centaines de tonnes sont produites sur place tous les ans à destination surtout du marché chinois. Le documentaire montre la résistance de certains Badjos, certes minoritaires, mais qui refusent clairement d’entrer dans le cercle vicieux et de plus en plus mondial de la pêche industrielle. Ces derniers Mohicans marins s’accrochent à leur condition nomade, ils souhaitent en perpétuer les idéaux, et continuer aussi à se déplacer comme bon leur semble avec leur maison-pirogue, en suivant les bancs de poissons quand ils le jugent nécessaire. Même menacée, leur liberté compte davantage que la perspective, incertaine au demeurant, de se poser et faire des affaires. Plus récemment, un autre documentaire, plus aguicheur et grand public, a été diffusé dans le cadre de l’émission « Rendez-vous en terre inconnue » sous le titre également plus racoleur : « Chez les derniers gitans de la mer ». On y voit Marianne James et une partie de l’équipe se promener en pirogue dans un décor de rêve, le tout solidement mis en scène. Pour les Badjos, cela fait longtemps que le rêve a fait place au cauchemar. Et aucune vision paradisiaque n’en changera le maudit destin.

Du nord de Sulawesi jusqu’au sud des Moluques, comme ici à Seram, les Badjos écumaient tout l’océan

Pour les Badjos, ceux du nord de Sulawesi surtout, les membres des familles installées dans un village continuent d’entretenir des relations avec les leurs qui résident « en mer » – ou « habitant l’océan » – sur de frêles mais fières embarcations. Ainsi, le leppa ou bateau-maison reste – en dépit de la sédentarisation subie ou choisie – la marque d’identité de nombreux Badjos. La liberté des Badjos leur coûte cher : non seulement il leur faut constamment lutter contre une pensée dominante envahissante sans oublier de faire face à toutes les brimades et menaces émanant de la part des sédentaires ou desdites « autorités compétentes » au service d’un Etat qui pourtant, pour d’autres services, parvient si efficacement à se faire oublier. Des Badjos, ceux notamment qui ont à la fois décidé de vivre sur l’eau et de ne pas céder à la loi du plus fort, parfois se perdent ou disparaissent en mer, à moins qu’ils ne réapparaissent ailleurs sans que leurs proches n’en retrouvent les traces… Leur liberté est à ce prix. La liberté ou la mort, comme dirait l’autre…

Dans son récit ethnographique et autobiographique, intitulé Peuple nomade de la mer, François-Robert Zacot rappelle que ces départs en mer et vers l’inconnu relèvent non de l’exploit mais de la normalité : « Pour les Badjos, il ne s’agit pas d’un abandon ou d’un exil. Attachés fortement à leur village et à leur famille, ils n’en sont pas moins dépositaires de ce qui anima les Badjos au cours de leur histoire : l’esprit errant du nomade refusant toute sédentarisation, toute soumission ». L’auteur précise que les Badjos qui entendent poursuivre leur mode de vie maritime ancestral, ce qui revient à vivre simplement sur l’eau sans se laisser amadouer par les sirènes de la sédentarisation, sont souvent appelés « les hommes-pirogues » par ceux qui ont opté pour la fermeté de la terre même si leur village reste lacustre. Il reste que, pour les irréductibles de la mer comme pour les nomades passés à terre, la pirogue représente bien davantage qu’une utile embarcation, elle est un authentique « lieu de vie », un compagnon quotidien qu’il faut protéger et bichonner. Mais la roue du temps n’a pas tourné en faveur des Badjos, et le récit de Zacot se déroule au milieu des années 1970…

Depuis ce temps, beaucoup d’eau à coulé sous les villages gouvernementaux supposés sédentariser de force les « hommes-pirogues » têtus et obtus. Résistants surtout. Les années 1980, notamment, furent terribles, les menaces permanentes et les opérations de police pour « mater » les Badjos récalcitrants – comme cela arrivait aussi et en même temps pour des Papous plus à l’est ou pour des Mentawaïs ou Dayaks plus à l’ouest – se multiplièrent pour le plus grand malheur de la fameuse mosaïque et diversité culturelle indonésienne… A cette époque, des Badjos, partisans de la mer, préfèrent brûler leur propre maison à terre que de se résoudre à l’habiter. Les Badjos les plus stigmatisés étaient évidemment ceux qui persistaient à résider dans leur leppa (bateau-maison). Dans la postface de son ouvrage, François-Robert Zacot écrit : « Ce mode de vie dans les leppas n’a jamais été du goût des autorités comme des ‘Indonésiens corrects’. Ces Badjos refusèrent. Rien de moins étonnant : ils avaient tout, étaient comblés, heureux depuis des millénaires et, un jour, l’ordre leur est donné de vivre ailleurs et autrement ». Tous les déracinés de force et exilés involontaires comprendront. Pendant ce temps, certains Badjos cèdent au mythe du « développement » (kemajuan) dans sa version suharto-indonésienne d’alors (mais il n’a pas beaucoup changé en 2012) avant de déchanter. Mais à ce moment il sera trop tard. A la fois pour résister ou pour se développer. Et soudain, les Badjos n’ont plus de place ou ne savent plus où en trouver pour vivre, ou seulement survivre. Et Zacot, dès 1988, constatant sur place que la disparition pure et simple des Badjos n’était plus impensable, de citer ces propos de Badjos désemparés mais lucides et poètes : « Les Badjos sont comme les poissons, sur terre nous mourrons ». On est déjà loin du temps ou le même auteur estimait, même s’il est fort conscient qu’une telle estimation absolument aléatoire, que la population totale des Badjos (Indonésie, Malaisie et Philippines) serait autour de 500.000 personnes. Cela donne toujours un ordre de grandeur, même si actuellement un chiffre les estime plutôt autour de 20.000… C’est un peu comme lorsqu’on dit que les Roms sont 11 ou 12 millions dans toute l’Europe… Les nomades, de la terre ou de la mer, ne sont pas des êtres humains condamnés à disparaître, même si les Etats les condamnent à l’oubli voire au déni. Cela dit, la survie des nomades, d’ici et d’ailleurs, n’est pas de tout repos. C’est même un combat permanent.

Dans mon éloge de l’autonomadie (Routes), j’ai essayé de distinguer deux styles de nomades contemporains : primo, les nomades authentiques, plus traditionnels et qui sont les nomades qui meurent ; secundo, les nomades artificiels, plus modernes et qui sont les nomades qui naissent. Parmi les premiers, on compte les pasteurs éleveurs, les chasseurs cueilleurs, les populations tsiganes, et… les nomades pêcheurs. Parmi les seconds, on compte les nomades de la route, ceux du loisir et ceux du travail. Ces deux groupes de nomades, très différenciés, véhiculent aussi des imaginaires distincts. Les nomades dits traditionnels seraient menacés (mais déploieraient une vision/mythologie positive du nomadisme) tandis que les nomades dits modernes seraient en vogue (mais déploieraient une vision/mythologie négative du nomadisme)… Nous voici au cœur des paradoxes de nos désirs d’ailleurs confrontés au prisme de la modernité sinon à celui de la mondialisation.

Mais revenons aux « nomades pêcheurs » Badjos, plutôt bons animistes au demeurant. Comme esquissé plus haut, l’histoire des Badjos, comme celle de nombreux autres peuples nomades de la mer, reste en grande partie mystérieuse. Le seul fait avéré semble être les migrations perpétuelles dans toute l’Insulinde depuis environ deux millénaires. Adeptes du troc avec les « voisins » et de contacts limités au strict minimum, ils se sont certes mélangés aux diverses populations rencontrées ou seulement croisées – les Bugis notamment avec qui beaucoup (mais pas tous) de Badjos partagent des points « culturels » communs – mais sans jamais totalement perdre leur identité et leur spécificité. La philosophie nomade est aux antipodes de l’esprit du capitalisme, et pour les Badjos vivre à terre pour de bon signifiait également disparaître à petit feu, certes, mais pour de bon aussi. L’ethnologue Zacot écrit avec raison que « la seule échappatoire était le refus, celui de résider sur terre, malgré ces contacts furtifs ». En ce sens, il est parfaitement logique que les Badjos ne cherchaient en rien « à développer des relations économiques et culturelles, fidèles à leur entêtement qu’ils reconnaissent mais qui est lui-même le résultat d’une préoccupation : celle de rester badjos ». Ce qui n’est pas rien devant le flot de pressions, dépressions et oppressions qui surgissent de toutes part.

Cela dit, les Badjos ne sont pas encore tous morts, au contraire… Ils sont ingénieux et surtout complètement adaptés aux univers marins. Aujourd’hui c’est souvent la perliculture qui assure le quotidien des familles. Le plongeur badjo est certes téméraire mais il connaît fort bien sa mer. Il peut se jeter à l'eau et descendre sans peur à plus de 70 mètres de fond dans le seul but d’atteindre le banc d'huîtres recherché ; il est aussi passé expert pour détecter l’huître perlière souvent enterrée ou cachée par le sable. Sa connaissance du terrain, de cette mer aussi généreuse que terrifiante, est essentielle. Et sa sédentarisation risque d’effacer des pans entiers de savoirs traditionnels sur l’eau, sur l’océan et sur la pêche artisanale.

En outre, amoureux des rivages, les Badjos cabotent plus qu’ils ne naviguent. C’est en longeant les terres qu’ils se rendent par exemple aux Philippines pour y vendre du coprah ou à Sulawesi pour la récolte des coquillages. Par ailleurs, le fond de leurs pirogues est savamment doté d'une ouverture en forme de trappe afin de pouvoir plaquer une oreille contre la surface de l'eau. Cette pratique leur permet non seulement d'écouter les bruits distinctifs émis par les poissons mais également d’anticiper sur tous les mouvements sismiques qui agitent le fond de l'océan. C'est justement ainsi qu'ils ont entendu surgir le puissant tsunami du 26 décembre 2004. Ils ont d’ailleurs donné l'alerte et même suggéré à des touristes de fuir au plus vite le site, un couple de Français, réchappé de justesse, leur doit pour ainsi dire la vie.

En fait, l’ethnologue Zacot rapporte que les Badjos auraient jadis habité sur les côtes de l'Océan Indien qui, d’un seul coup, fut décimé par une immense vague, cela il y a cinq cents ou mille ans. Cette vague géante entraîna les Badjos pendant sept jours et sept nuits en pleine mer, sans boire ni manger. L’arche de Noé est bel et bien un mythe universel… Ce tsunami originel est fondamental pour comprendre la culture du peuple badjo, il est omniprésent dans les rites et les croyances, comme en attestent les offrandes faites à la mer et aux divinités maritimes. Dans un bel article, paru dans Libération, quinze jours après le terrible tsunami de fin décembre 2004, Zacot explique, avec le mythe originel comme base de son analyse (« Ikiko », c’est à la fois un récit, une cosmogonie… et une berceuse que les enfants entendent dès leur plus jeune âge), « la leçon du tsunami des Badjos », ce peuple pour lequel la référence au gigantesque raz-de-marée est si constante et vitale, le tsunami étant comme devenu le symbole de leur identité sans cesse bafouée : « Ce drame que les Badjos ont vécu, nous l'avions sous nos yeux à travers les images de ces derniers jours. Certains Badjos vivent encore dans leur habitat originel, la pirogue ; la plupart sont installés dans des villages sur pilotis. Or ils mènent une existence en symbiose avec la mer. Celle-là même qui leur avait été hostile est devenue leur espace de prédilection. L'expérience du tsunami a façonné leur vision du monde, de l'humanité, d'eux-mêmes, les distinguant comme ‘peuple de la mer’. Au-delà de cette ‘histoire d'amour’, les Badjos nous disent quelque chose et sont dans le même temps notre miroir. D'abord, ils nous disent à travers leur culture, leur mode de vie, ce qu'ils ont fait de cette expérience du tsunami. Tout traumatisme doit être nécessairement intégré. Pour eux le responsable était la force maléfique. (…) Au-delà de ces réactions qui n'ont d'intérêt que de confirmer notre peu de lisibilité de notre futur et l'incapacité de notre culture à donner du sens, il s'agit d'interpréter l'expérience badjo comme un rappel. Rappel de nos mécanismes de pensée, si possible de les rectifier. Par l'ampleur du phénomène, les écologistes devront retenir que cette ‘science’ ne se résume pas à donner des indices de pollution. Certes les cataclysmes ne sont pas quotidiens, mais l'homme, lui, devrait rester une préoccupation constante. Le cas badjo ne nous dit-il pas que nous sommes en porte-à-faux, au moins sur deux registres : d'abord le tsunami qu'ils attribuent à la force maléfique (centre de leurs croyances) ne les pousse pas pour autant à fuir la mer. Ils restent dans la continuité, la vie concrète, car ils ont donné un sens à l'événement. Quant à nous, alors que seules des images nous ont atteints, nous trouvons refuge et réassurance dans des rappels théologiques, des explications abstraites à ces forces incontrôlables. Ensuite, l'aide matérielle (humanitaire et reconstruction prévue déjà !) nous semble suffisante pour les victimes. Mais celle-ci ne remplacera jamais la vraie reconstruction : psychique, symbolique, culturelle et familiale, qui demandera plusieurs générations. (…) Le tsunami fait aussi redécouvrir la mort. ‘On ne lui donne pas assez de place dans notre société’, entend-on. Au fond, elle est permanente, et ne dit pas son nom. Si dans d'autres civilisations elle est plus intégrée, c'est que la vie y a une vraie place. De même l'Europe redécouvre l'enfant, mais à sa façon : quand il est orphelin, en détresse, à emprunter, à dérober. Au détriment des droits de l'homme et de ceux de l'enfant. Au nom de quelles valeurs vider ces sociétés ? Méfions-nous de privilégier l'autre, soumis, pour notre salut. Le faible, le vaincu aurait-il notre préférence parce que nous aurions quelques péchés à effacer ? Voilà ce que les Badjos, victimes d'un tsunami, nous disent. Ecoutons ce peuple enfant. Pendant que quelque part, sur les mers, une grand-mère berce son petit-fils ». Une longue citation propice, pensons-nous, à la méditation sur la condition humaine et la cause des peuples qu’on croit un peu trop vite vaincus… Alors qu’en nous laissant guider par la sagesse, il importerait, pour nous comme pour eux, d’être convaincus du contraire.

Alors, les Badjos, ultimes libertaires en ce monde désuni et de soumis ? Peut-être, quoiqu’en redoutable sursis, avouons-le. Mais le plus étrange, sans doute, est de voir certains Badjos arborer, non sans fierté, le drapeau officiel badjo (qui, heureusement, n’est pas encore celui de la « nation » des Badjos !) qu’ils appellent Ula-ula. De quoi tout de même retourner un Brassens ou plus encore un Léo Ferré dans sa tombe, lui qui considérait que même si le noir était le plus beau, tous les drapeaux nous mènent en bateau ! Là, en l’occurrence le drapeau badjo, il risque d’être la suprême trace de la société des Badjos quand tout le reste aura disparu…

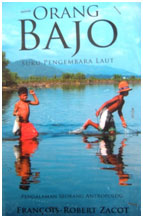

Couverture de la version indonésienne du livre sur les Badjos de F.-R. Zacot et, à droite, une photo de l’auteur d’un leppa, embarcation traditionnelle de ce peuple nomade, extraite de l’ouvrage.

Ailleurs sur le globe, leurs compagnons d’infortune, marins comme eux, n’ont guère connu de destinée plus heureuse, au contraire. Prenons l’exemple du Chili. Tel un mauvais remake d’un des premiers film-documentaires des Frères Lumière, lorsqu’ils filmaient une fameuse scène, intitulée « baignade nègre », où l’on voit des jeunes Africains dénudés plonger pour ramasser des pièces de monnaie lancées négligemment par les voyeurs-visiteurs du jardin d’acclimatation en plein centre de Paris, près d’un siècle plus tard, une scène presque identique se déroule au fin fond de la Patagonie chilienne, chez les derniers nomades de la mer de cette région du monde. Ingrid Peuziat, étudiant l’engouement et les conséquences de la pêche du merluza en Patagonie insulaire, va rencontrer autant des gens vivant de la mer que des gitans de la mer proprement dit, en cette contrée australe et oubliée du Chili. Au passage, elle évoque donc les nomades de la mer, dont certains « rescapés » semblent tuer le temps (ou mourir à petit feu) en attendant que des touristes, spécialement acheminés jusqu’ici par des agences peu scrupuleuses, leur jettent des pièces de un peso et les admirent en train de plonger pour essayer de les rattraper. Quand l’ultime moyen de survie est de cet ordre, quelle raison peut encore pousser une personne dotée d’humanité à vouloir continuer à vivre ? A leur « découverte » par des Européens au XIXe siècle, les Alakaluf (l’appellation indigène, plus respectueuse, est Kaweskar ou Kawésquar, ce qui signifie « les hommes ») étaient autour de 2000 personnes et vivaient dans un fort isolement. Et, pour revenir aux « zoos humains » de ladite Belle Epoque, on note qu’en 1889, quatre Alakaluf ont été exposés dans une cage lors de l’Exposition universelle de Paris.

Toujours au Chili, c’est José Emperaire qui, avec son précieux témoignage sur les nomades de la mer (initialement paru en 1955… comme Tristes Tropiques de Lévi-Strauss et Les derniers rois de Thulé de Malaurie, une année bien faste pour la littérature ethnologique mais une année tragique pour les derniers « peuples premiers » pour lesquels le chant du cygne semble inexorablement approcher), va décrire la vie des derniers Alakaluf qui survivent difficilement au sud du Chili. Son constat, établi en 1946-47 auprès de l’ultime groupe survivant, constitué par une centaine de personnes pour la plupart regroupés autour du petit poste militaire de Puerto Eden, est sans appel : « les Alakaluf représentent un infime groupe humain qui s'amenuise de plus en plus. A l'exception de deux familles, ils ont pratiquement abandonné la vie nomade ». Et l’ethnologue, qui périra accidentellement dans cette région en 1958, brosse un terrible bilan de ce qu’il nomme « la misère physiologique et matérielle d'un peuple qui se meurt », avec son lot de violences en tout genre : meurtres, noyades, enlèvements, vols, maladies, etc. S’il est du même acabit, le sort des Badjos d’Indonésie reste plus enviable et n’est de loin pas aussi dramatique. Malgré tout.

Franck Michel

Pour télécharger cet article en format PDF...

Pour découvrir l'île de Sulawesi...

Pour aller plus loin