Le cochon braisé à la broche (« babi guling ») est une spécialité culinaire balinaise très prisée par les autochtones à l’occasion de toute festivité digne de ce nom. Ce n’est pas tant pour manger qu’il faut du temps à Bali mais bien davantage pour se retrouver tous ensemble autour non pas de la table mais du cochon enfumé avant qu’il soit goulûment partagé par les convives. Le temps des retrouvailles prime sur les arts de la table, mais l’art de prendre son temps vient également s’inviter à la fête. Et rien de bon ni de bien ne peut se faire dans la précipitation. Trop en faire c’est ne plus rien faire du tout. S’agiter s’apparente à brasser du vent : d’ailleurs les Balinais estiment que les Occidentaux (bien sûr uniquement ceux qui sont à Bali !) lorsqu’ils passent leur temps à s’énerver pour des broutilles sont de grands brasseurs. A défaut d’être des grands agitateurs sans doute…

Ce texte, sans aucune prétention scientifique ni même volonté d’agiter la moindre lutte, voudrait simplement souligner l’art du bien manger en toute tranquillité, bref « à la balinaise ». Un art pour le moins déstabilisant puisque, même si pour les Balinais aussi, « dans le cochon tout est bon », on y mange en fait très vite mais on prend tout son temps avant et après le repas proprement dit… et le ravissement des papilles en voie d’assouvissement.

On peut facilement opposer deux conceptions du « manger » :

1) la manière française consiste à écourter les temps de l’avant et de l’après, par contre à rallonger (parfois interminablement, souvent dans une grande convivialité) le rite du repas (avec ses trois phases bien connues : entrée, plat, dessert ; on rajoutera l’apéro et le café/digestif, pour arriver à cinq phases). Dans ce cas, avant et après, on bosse et on se tait ; le temps du rite-repas, on est cool et on cause, on parle même vraiment beaucoup et tout le temps. Demandez des Indonésiens qui vivent avec des Français ce qu’ils en pensent… ;

2) la manière balinaise est à peu près l’inverse : on mange vite et pendant que l’on déguste les plats, on se tait. La parole partagée c’est pour avant ou après, jamais pendant. Il est même inconvenant de se mettre à discutailler au milieu du repas. Pas étonnant du coup que les Balinais (ou les Indonésiens) mangent souvent chacun de leur côté : manger relève d’abord d’une nécessité biologique et non pas d’un besoin hédoniste. Les Français sont souvent étonnés de voir à quelle vitesse les Balinais expédient leur repas… comme s’ils étaient pressés de retourner au boulot. Non, mais pour siroter un café, tirer sur une cigarette, engager une conversation, ça oui… Cette gestion du temps est donc bien différente entre les deux cultures, et ce n’est là qu’un infime exemple, pris dans l’histoire des pratiques gastronomiques.

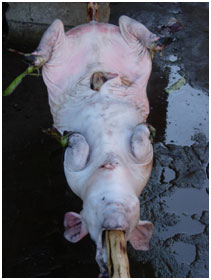

Tout commence comme ça…

Puis se poursuit ainsi avec l’épreuve du feu…

Pour finalement se terminer de la sorte…

De l’art (lard ?) de ne pas stresser à Bali : babi guling & jam karet

Le « jam karet » ou « temps caoutchouc » est la mesure du temps adaptée à l’Indonésie. On y reviendra plus loin, on a tout le temps. Le « babi guling » ou cochon à la broche – plat typique balinais s’il en est – est apprécié à l’occasion de fêtes familiales ou de cérémonies religieuses. Mais, il est également devenu un symbole de l’identité insulaire, voire de « résistance culturelle », dont l’objet consiste à se démarquer de l’océan musulman qui l’entoure et dont bien évidemment la consommation de viande de porc est totalement prohibée, parmi les populations musulmanes du moins. A Bali, comme plus généralement en Indonésie, la cérémonie du « repas de famille » – ou même du rituel d’un simple déjeuner ou dîner – n’a cependant rien en commun avec ce que l’on peut connaître… notamment en France où le seul acte de manger relève désormais du Patrimoine mondial de l’Humanité. Car le Français, qu’il soit gourmet ou seulement gourmand, est souvent persuadé que la gastronomie est son territoire à préserver. Il prendrait les armes (à la main – couteau et fourchette) pour défendre toutes les saveurs de ses terroirs menacés par la mondialisation culinaire. Rien de tout cela en Indonésie et à Bali – où au demeurant on mangera parfois français mieux qu’en France, de bons petits plats concoctés par et pour des Français – dès lors qu’on se donne la peine d’aller manger sur le bord des routes et dans les villages situés hors des sentiers battus par les multinationales du voyage.

Le warung (ou gargote) représente ainsi une véritable institution dans toute l’Indonésie, et Bali n’échappe pas à la règle, heureusement d’ailleurs. Sorte d’équivalent tropical de la « paillotte » des Corses ou de la « baraque à frites » des Belges, le warung indonésien est à la fois un lieu de vie, un arbre à palabres et même un endroit où on mange un nasi goreng (« riz frit », plat simple mais néanmoins national indonésien), le tout en sirotant son kopi biasa (« café habituel », qu’il soit en fonction de l’endroit où l’on se trouve de Java, de Bali, de Toraja, etc.). Le warung est donc bien un lieu pour se restaurer mais il reste avant tout un endroit pour rencontrer du monde, et un espace idéal pour « tuer » le temps, selon une expression bien de chez nous… C’est en cessant de donner du temps au temps qu’on instaure légalement la servitude, si peu volontaire, voire rétablit l’esclavage.

La vie en Asie est souvent multiple, on y renaît plus facilement et le temps y défile plus sereinement : ici s’applique tout bonnement la morale issue de la fameuse fable de La Fontaine : « rien ne sert de courir il suffit de partir à point ». Ou ne point partir du tout. En Indonésie tout particulièrement, le temps est « élastique ». Un fait établi, un constat qui parfois – gentiment ou nerveusement – exaspère les ultras Occidentaux « rationalistes » ou lesdits extrêmes Orientaux « dynamiques » qui, comme chacun sait, ne sont pas là pour rigoler ou se prélasser, mais pour soit s’affairer soit se reposer de leurs affaires.

Manifestement, les Indonésiens – a fortiori les Balinais, libérés du carcan culpabilisateur monothéiste – vivent sur une autre planète. Il m’est arrivé d’attendre (en relativisant toutefois le sens de « l’attente », adaptation oblige) un ami local qui m’a dit venir « demain si possible le matin ». Il est arrivé deux jours plus tard l’après-midi. C’est ainsi. D’ailleurs, il ne trouve guère de raison à s’excuser – encore un erstaz encombrant de la culture judéo-islamo-chrétienne ? – puisqu’il est arrivé, m’explique-t-il « quasiment » à l’heure prévue… A Bali, en toute logique sémantique, le temps c’est comme la météo, les prévisions restent imprévisibles. L’heure indonésienne (ou balinaise) n’est donc pas la même que celle en vigueur dans les zones plus tempérées. Et ce n’est pas qu’une question de fuseau horaire. De culture aussi.

La langue indonésienne nous est ici d’un enseignement et d’un secours indéniables. Trois termes indonésiens, particulièrement usités, suggèrent à eux seuls toute l’élasticité temporelle de rigueur sous ces drolatiques tropiques : besok (« demain »), belum (« pas encore ») et sudah (« déjà »). Car, pour faire vite (ce qui est tout de même malvenu dans ce texte, il faut bien le dire), besok signifie certes « demain » mais également « à l’avenir », donc après-demain, la semaine prochaine, dans dix ans, voire jamais. Ce qui est essentiel, c’est que dans le mot besok, tout comme dans celui de belum, il y a la « possibilité » qui est évoquée. Un autre terme, sudah, signifie donc « déjà », validant le sens d’une action passée. Ainsi, si vous demandez à quelqu’un qui a l’air d’avoir faim s’il a déjà mangé, il risque de vous répondre, la politesse étant aussi de coutume par ici, « oui j’ai déjà mangé ». Vous serez alors peut-être rassuré et votre bonne conscience aussi. Mais, en réalité, il a peut-être terminé de manger il y a cinq minutes ou il y a deux jours… Tout dépend, la flexibilité – qui va si bien avec l’élasticité – est une spécialité indo-balinaise. Une autre anecdote me revient : un jour, en promenade dans la campagne dans l’est balinais, j’entame une petite discussion avec un riziculteur du coin au sujet… de la Tour Eiffel : c’est lui qui a mis le sujet sur la table si l’on peut dire. Après m’avoir demandé si j’étais déjà allé à Jakarta je lui ai répondu « déjà » (sudah), je lui renvoie la balle, plus ironique que moqueur, et vous, la Tour Eiffel et Paris, « sudah » ? Il me répond du tac au tac : « belum, besok ! », il n’est pas encore allé, il ira demain… ou peut-être jamais, mais qu’importe ! Il ne se ferme aucune porte. Pas d’impasse dans cet univers de pensée. Demain est un autre jour. Ce qui est intéressant dans la réponse de l’interlocuteur-riziculteur c’est que le champ des possibles n’est jamais clôt et l’horizon tout sauf bouché. Cela donne de l’espoir pour une monde meilleur et de l’énergie aussi pour avancer. L’Indonésie en a besoin et d’autres pays en crise ou déprimés en auraient besoin également.

Précisons que l’Indonésie n’a pas le monopole des retards aux rendez-vous ni même des horaires élastiques. En Amérique centrale, le terme espagnol « ahora » est un peu de même acabit : signifiant en principe « maintenant », son vrai sens penche plutôt pour « plus tard ». Mais c’est surtout dans toute l’Asie du Sud-Est que le temps élastique s’est généralisé, y compris dans les terminologies vernaculaires, comme par exemple en langue vietnamienne, où l’on trouvera également une expression traduisant la fameuse « heure caoutchouc ».

Rien ne presse donc à Bali si ce ne sont certains touristes qui, sporadiquement, s’empressent de parcourir l’île à pas cadencés. L’expression indonésienne « jam karet » – signifiant « l’heure caoutchouc » et par extension « le temps élastique » – est suffisamment explicite en elle-même. Mais dans tout l’archipel, elle régit le quotidien, recompte le temps et recadre les horloges. Autrement dit, elle met le temps à son heure. L’expression « jam karet », il est vrai très populaire, traduit avant tout un mode de vie local ancré dans la solidarité et la spontanéité.

S’affranchir du diktat du temps escompté est aussi ce qui nourrit parfois le séjour de certains touristes, éreintés à force de labeur contre la montre ou même éteints à force de lutter contre le temps, venus se ressourcer – pour un temps « justement » compté – auprès de la douceur de vivre des Balinais. Alors, on admire cette ode au farniente et cette occultation de la ponctualité… tout en s’offusquant de la fainéantise ambiante et du refus manifeste de la part de certains locaux de travailler plus pour gagner plus. C’est que certains continuent d’y croire. Les Balinais non. Eux c’est aux dieux hindous qu’ils croient, pas à la valeur travail ni à celle qui va avec : l’argent. Mais, qu’on le veuille ou qu’on le déplore, les choses changent rapidement. Ce n’est pas la roue de la fortune mais bien celle du temps qui tourne. Qu’elle tourne en faveur des Balinais demeure une interrogation.

Aujourd’hui, de plus en plus, ballotés entre repli et ouverture, démocratisation et mondialisation, les modes de vie évoluent et l’occidentalisation progresse notamment dans les couches les plus aisées de la société balinaise (et indonésienne). Pour cette catégorie de Balinais – lesdits gagnants locaux – être en retard à un rendez-vous est inconcevable et traduirait, immanquablement, la marque d’une infériorité voire d’une sauvagerie typique d’une époque révolue ! Ces modernes Balinais ne veulent en aucun cas passer pour des indigènes irresponsables, inorganisés, bref arriérés…

Cette stricte et soudaine ponctualité est le signe de la mutation et l’un des prix du progrès en cours, c’est aussi sa croix : l’entraide au sein des banjar (comité de quartiers) ou des villages est en perte de vitesse, la politesse au sein des membres de la communauté décline progressivement, elle ne tient pas le rythme actuel, car elle aussi a besoin de temps, comme le respect d’ailleurs. L’interaction sociale fondée sur l’harmonie, et parfois le consensus, est « chronophage » comme on dit désormais. Ce n’est pas ou plus rentable et pourtant c’est – c’était – tout-à-fait vivable, mais il faut maintenant choisir. Et vite. La spontanéité, dont les autochtones ont le don, risque de disparaître au « profit » d’une efficacité longtemps en sourdine et aujourd’hui dotée de toutes les vertus. On a déjà connu cet engouement en Europe voilà quelques décennies… Pourtant, quand les Européens et autres Occidentaux séjournent le temps des vacances à Bali c’est souvent pour « changer d’air » et « ralentir » une cadence de plus en plus infernale. Alors, dans ce cas, si les Balinais s’y mettent aussi, c’est forcément le même air que tout le monde, bon gré mal gré, va partager… Est-ce pour cela que nos pas nous portent jusqu’à Bali ? Surtout, est-ce cela qu’il faut réellement souhaiter comme futur durable pour les Balinais ? Et est-ce seulement ce qu’ils désirent ?

Repas convivial par excellence, autour d’un « babi guling », c’est tout le clan familial qui généralement se retrouve.

Après ce crochet par les destinées temporelles des Balinais, revenons aux nourritures terrestres, et précisément au « babi guling » qui, depuis le début de cet texte, a commencé à bien griller : le meilleur c’est la peau, joliment jaunie et savoureuse à souhait, tous les Balinais friands de porc plus ou moins bien calciné vous le diront.

En quoi consiste vraiment le babi guling ? C’est un cochon de lait rôti à la broche, le plus souvent (mais chaque « cuisinière » possède fièrement sa propre recette magique) farci de piments émincés, d’ail finement coupé, d’épices en tout genre, notamment de gingembre. La peau est particulièrement appréciée par les adeptes : jugée succulente quand elle est craquante avec une peu de sel saupoudré sur le dessus. Du riz et des légumes, un peu de soupe aussi, ne font qu’accompagner ce mets d’abord fait de viande, de peau, d’abas frits et de jus de cuisson, voire de boudin. En principe, le babi guling est à consommer à midi, pour le déjeuner, voire dans l’après-midi, mais rarement le soir (mais avec le tourisme international tout est bien entendu possible). En effet, il faut savoir que la préparation, longue et minutieuse, commence au début de la nuit vers 1 ou 2h du matin, et la nuit ne sera pas de trop pour arriver aux bonnes fins de l’animal. On y revient, c’est d’abord du temps, du bon temps, qu’il faut pour bien mener cette préparation culinaire. Préparer le cochon (qui doit arriver chez son ultime bourreau bien rasé de près), l’assaisonner comme il se doit, le gaver de piments, de légumes et d’épices, pour ensuite le cuire longuement à la broche, on comprendra que cela exige du temps et même de la patience.

Indubitablement une spécialité balinaise (ce n’est résolument pas une bonne idée de demander un babi guling dans un restaurant à Surabaya ou à Padang !), ce réputé « cochon à la broche » n’est cependant pas réservé à la fête. Il peut aisément se déguster, à un prix modique, dans de nombreuses gargotes (warung) répandues à travers toute l’île ou encore sur certains marchés locaux. Les prix grimpent dès qu’on souhaite savourer sa croûte et sa viande dans l’un des restaurants typiques de Bali, à commencer par le plus connu de tous : le restaurant spécial Babi Guling Ibu Oka, à Ubud. Devenu une véritable institution, l’endroit initial (au centre d’Ubud) a fait des petits, et à l’heure du déjeuner, le lieu ne désemplit pas, pourtant ce n’est pas en 2012, loin de là, le babi guling le moins cher de l’île. Selon les endroits, touristiques ou non, le « plat » peut varier de 10000 à 100000 roupies (rapport de 1 à 10 !), tout dépend. Toujours et encore la flexibilité. C’est comme le temps – pneumatique ou météorologique – il faut s’y faire. Il est coulant et le mieux est de le laisser infuser. Le cochon c’est plutôt croustillant qu’il s’avère délicieux.

Avant d’être consommé, le « babi guling » intègre également de nombreux rituels, comme ici dans la caste des forgerons (pande), au nord de Bali.

Une dernière anecdote pour terminer ces vagues divagations sur l’art de prendre son temps et celui de cuisiner le cochon à Bali et donc le lard tout court. Rien ne fait plus plaisir aux Balinais que de leur offrir un cochon – oh, un petit fera l’affaire ! – si d’aventure une famille avec qui vous avez sympathisée vous ouvrirait ses portes et sa table. Cette dernière vous en sera fort reconnaissante. C’est aussi un moment de rencontre authentique, le repas n’étant qu’un prétexte, une occasion pour pénétrer plus en profondeur l’âme de la société balinaise. Un ami franco-algérien, musulman pratiquant, de passage il ya quelques années dans ma famille balinaise du nord de l’île, a voulu remercier les hôtes de leur accueil, en organisant un festin à la mode locale… Ben, le mieux était donc d’acheter un cochon (pas évident pour un musulman). Je me suis associé à la tâche ajoutant un second cochon à l’aventure qui devait s’avérer festive sinon cochonne. Etant végétarien pour ma part, pas facile non plus cette histoire de cochon… Au final, la petite fête culinaire s’est fort bien déroulée même si les membres de ma famille et quelques villageois présents ont évidemment trouvé extrêmement triste le fait de ne pas pouvoir nous associer « pleinement » au partage de la bidoche passée à la broche. C’est alors qu’un villageois, que j’avais peu croisé jusqu’alors, me lance : « Et les Français, ils sont tous musulmans et végétariens comme vous deux ? ». « Heu, non, pas vraiment », fut ma réponse un brin confuse… Et lui de me rétorquer : « Ah ben c’est dommage, ils sont sympas les Français comme vous » ! Comment interpréter ces dires ? En tout cas, ils ont été bien gentils à notre égard.

Alors, dans le cochon tout est bon, dit-on… Difficile pour moi d’être d’accord avec cette affirmation, mais tout le monde n’est pas végétarien non plus, et le tout – comme les Balinais semblent (encore) en indiquer la voie – est de continuer à penser que sur cette Terre il y aurait suffisamment de place pour tout le monde. Des gens qui mangent autrement, des gens qui travaillent autrement, des gens qui vivent le temps autrement. Et même des gens qui voyagent autrement.

Franck Michel

Pour télécharger cet article en format PDF...

Pour découvrir l'île de Bali...